В корпусе Бенуа продолжает работу огромная выставка русского авангарда — своеобразный «учебник» по истории этого художественного течения, занимающий 20 залов на втором этаже выставочного комплекса.

Мы подробно описывали, как устроена экспозиция с работами Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского и менее известных авангардистов. Один из них — Давид Штеренберг, учитель Александра Дейнеки и руководитель Общества станковистов, работы которого выставлялись в Париже вместе с картинами Анри Матисса.

«Бумага» показывает натюрморты Штеренберга и рассказывает, как они вписывались в художественный контекст той эпохи.

Жизнь в Париже, преподавание во ВХУТЕМАСе и руководство Обществом станковистов. Таким был творческий путь Штеренберга

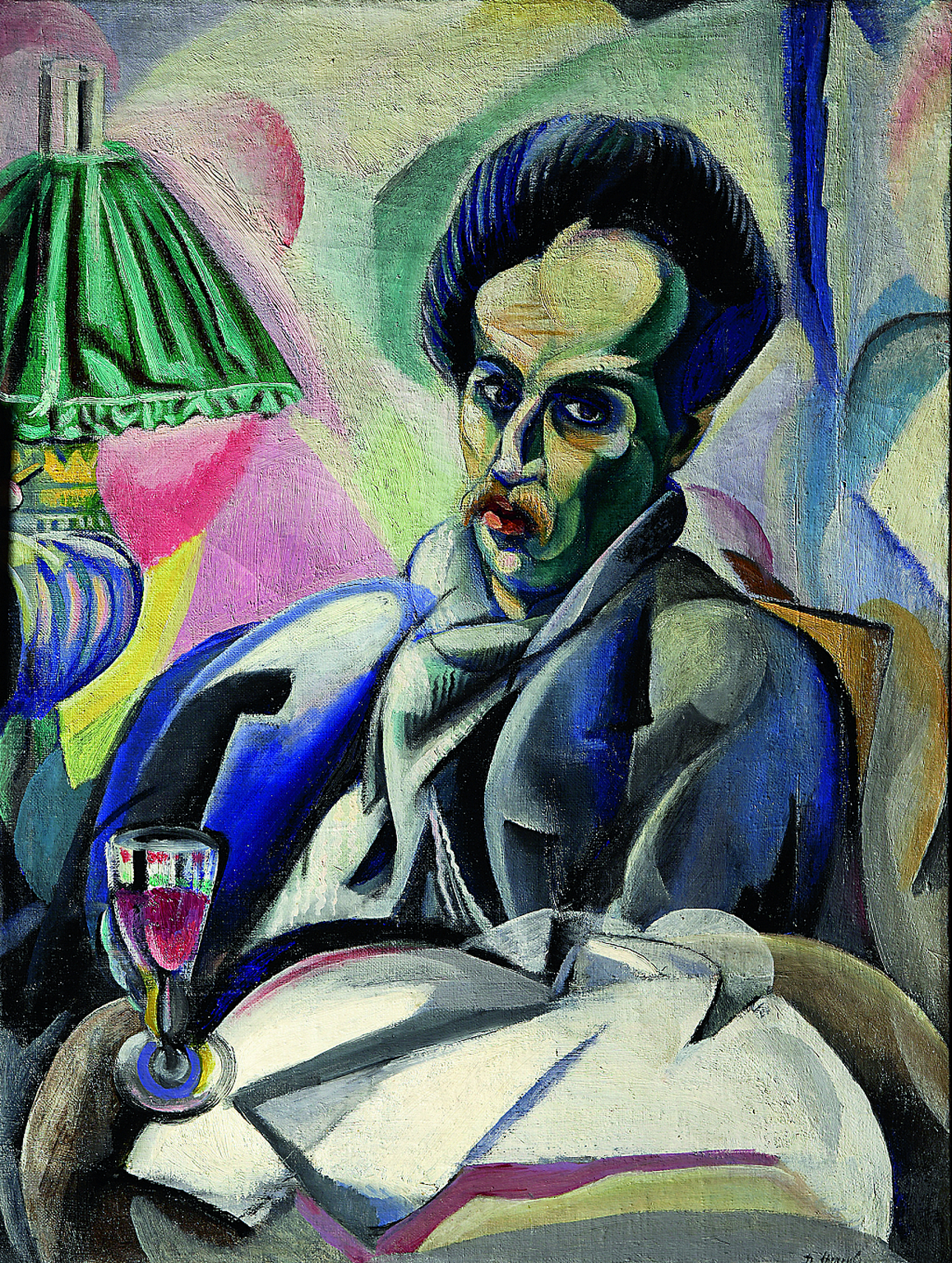

Ранняя биография Давида Штеренберга нетипична для деятелей русского авангарда. Многие из них до революции совершали заграничные поездки: например, Натан Альтман в 1911 году выезжал в Париж для участия в выставке «Салона национального общества изящных искусств», а Павел Филонов в 1912-м организовал поездку по Италии и Франции, чтобы познакомиться с фресками эпохи Возрождения и другим с западным искусством. Тем не менее, большинство авангардистов жили и работали в России. Штеренберг же уехал из России в 1906 году и до революции жил в Париже: там он изучал живопись и принимал участие в нескольких салонах. Работы художника выставлялись вместе с произведениями Анри Матисса и Мориса Утрилло, а жил он в знаменитом фаланстере «Улей» (резидентами которого в разные годы были Марк Шагал, Амедео Модильяни и другие знаменитые теперь авторы).

В Париже Штеренберг познакомился с будущим наркомом просвещения СССР Анатолием Луначарским. «Я отмечаю не столько богатство исканий Штеренберга, сколько необычайно быстрые успехи, которые он делает на всяком пути, и более всего — его уверенный вкус», — писал Луначарский в 1914 году после визита в мастерскую художника.

Это знакомство помогло Штеренбергу после революции: вернувшегося в страну художника назначили заведующим отделом изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения. Уже в 1920-1930 годы он преподавал во ВХУТЕМАСе, где его учеником был Александр Дейнека.

Кроме того, в 1925 году Штеренберга избрали руководителем Общества станковистов (ОСТ) — художественного объединения, участники которого настаивали на сохранении в СССР станкового искусства (самостоятельных произведений, не имеющих декоративного или утилитарного назначения).

Всё это сделало Давида Штеренберга одним из самых влиятельных советских авангардистов 1920-х годов, однако уже в 1930-е его творческая манера стала расходиться с государственной линией по «борьбе с формализмом». Художника критиковали в прессе, однако он избежал репрессий.

После смерти в 1948 году Штеренберг был практически забыт, но сегодня художник, кажется, вновь становится актуальным: выставки с его работами проходят в разных российских городах, а имя Штеренберга упоминают в одном ряду с Альтманом, Шагалом и Лисицким.

Лучше всего знают натюрморты Штеренберга: именно их и выставили в Русском музее

На выставке в корпусе Бенуа Давид Штеренберг представлен в качестве изобретателя термина «обжективизм» — так он называл станковую живопись, которая обращается к материальному и предметному миру.

Эту идею Штеренберга во многом предопределила дискуссия между советскими авангардистами 1920-х годов. Члены «Левого фронта искусств» (ЛЕФ) и многие участники Ассоциации художников революционной России (АХХР) были тогда сторонниками производственного искусства: по их мнению, революционным художникам следовало больше заниматься дизайном и отходить от традиционной живописи. Штеренберг не выступал против производственного искусства как такового, однако считал отказ от станковизма ошибочным. Этой же позиции придерживались и другие участники Общества станковистов (ОСТ): Александр Дейнека, Петр Вильямс, Сергей Лучишкин. Впрочем, Дейнека покинул общество еще в 1928 году, да и другие перечисленные выше художники видели советскую живопись иначе, чем Штеренберг. Они, например, чаще изображали городскую жизнь и спортивные сцены.

Именно эти авторы и добились в СССР наибольшего успеха, причем все они работали не только с традиционной живописью: Лучишкин занимался плакатом и кинематографом, Вильямс был театральным художником, а Дейнека создавал мозаики для московского метро.

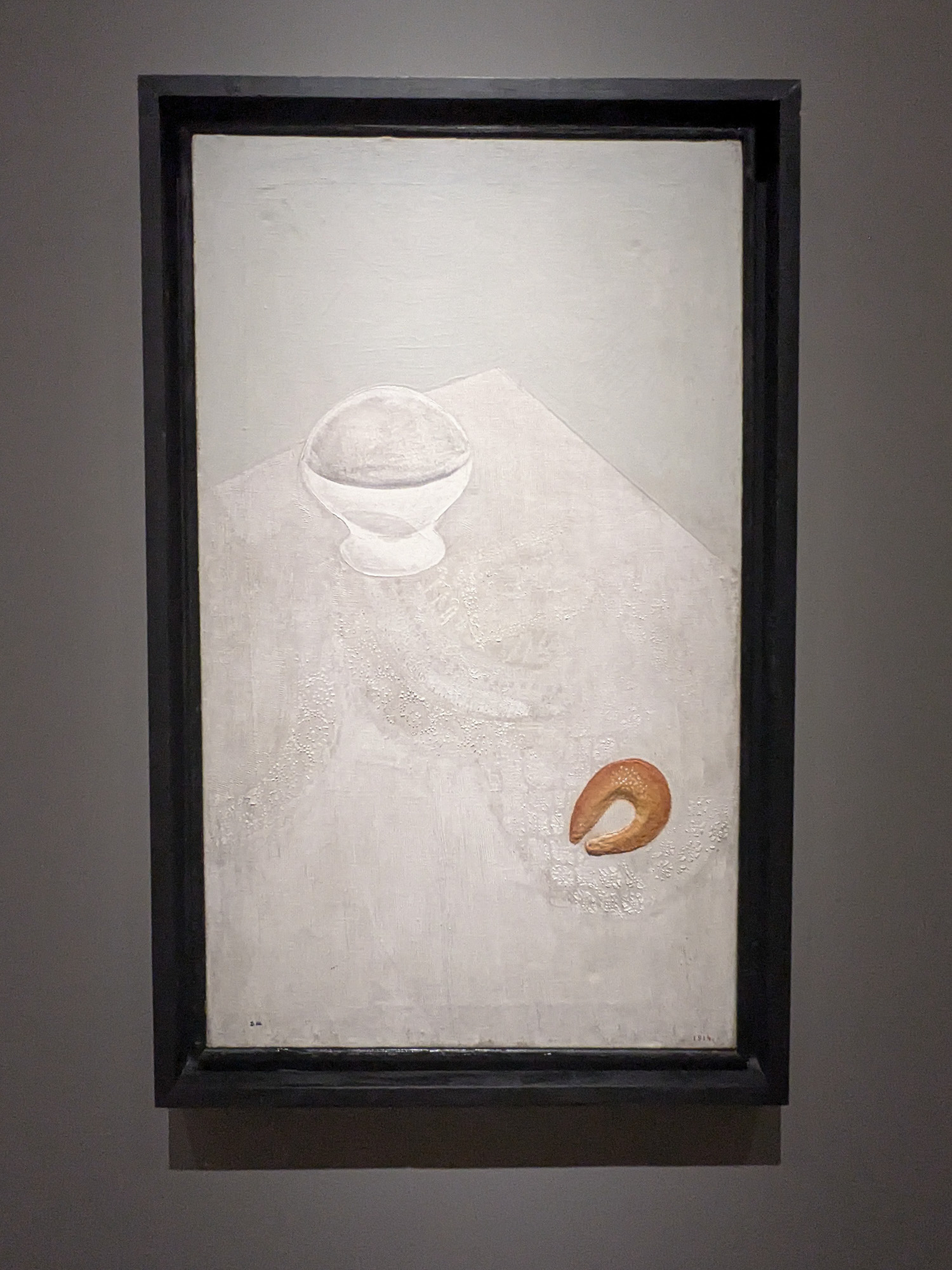

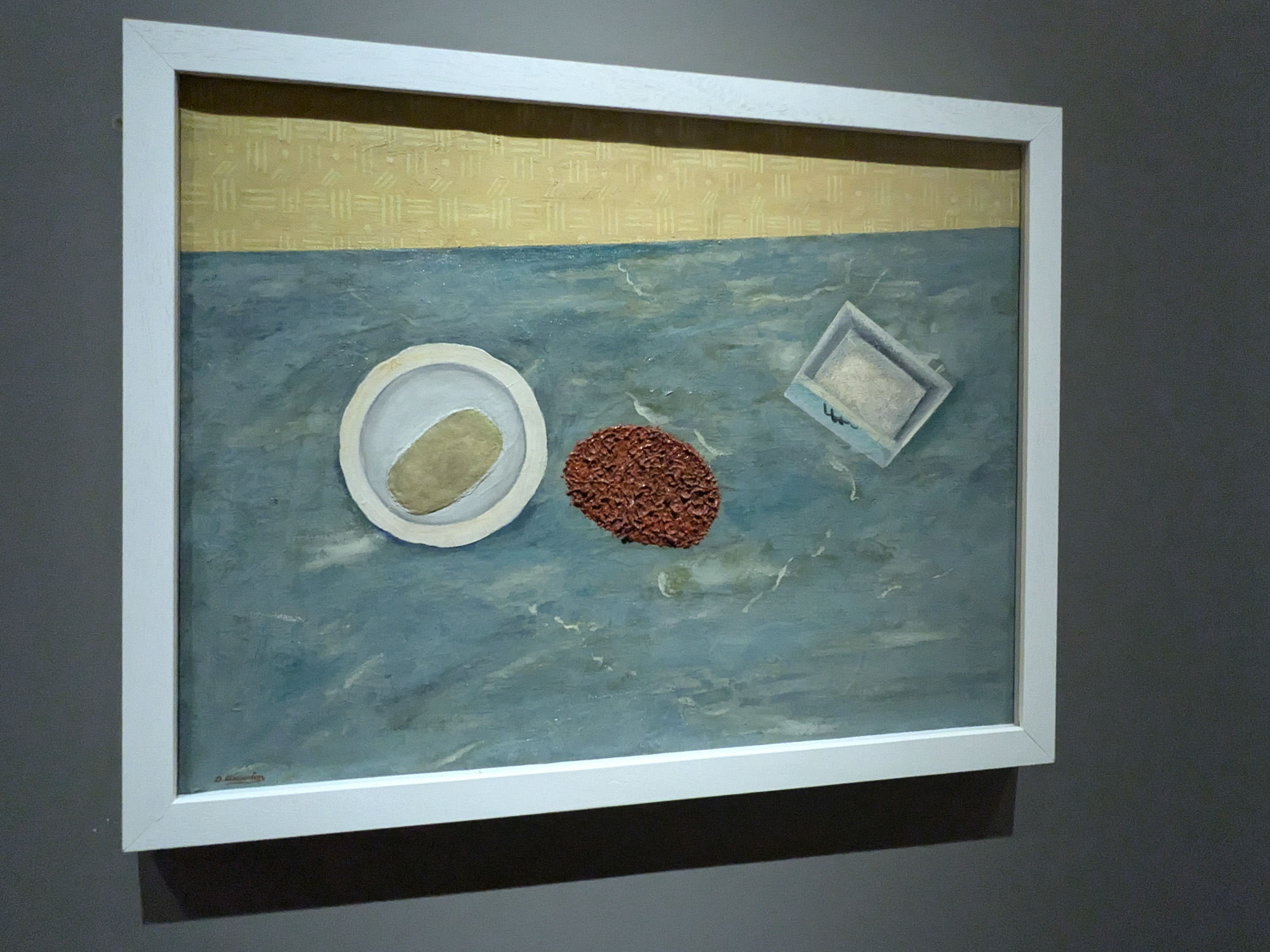

Штеренберг же предпочитал живопись с минималистичными сюжетами и уделял много внимания форме — например, проблеме передачи объема изображаемых вещей. Полнее всего эта манера художника проявилась в его натюрмортах — их и показывает зрителям Русский музей.

Неудивительно, что искусствовед Абрам Эфрос называл натюрморты Штеренберга «незаконными детьми супрематизма, супрематизмом, прорвавшимся в предметность», а критик Яков Тугендхольд писал о его работах так: «С помощью своей разной фактуры [Штеренберг] хочет внушить нам ощущение материальности и структуры изображенных им вещей — дерева, мрамора, скатертей, фруктов, мяса. Равным образом для того, чтобы показать “объективную” форму предметов, он ломает иллюзорную перспективу и показывает их как бы с двух точек зрения».

И, хотя в итоге другие станковисты оказались успешнее, обжективизм Штеренберга нашел своих последователей: рядом с картинами руководителя Общества станковистов выставили работы других авторов, выполненные в похожей манере: например, «Натюрморт с пилой» Владимира Лебедева и «Стол. Натюрморт» Ивана Пуни.

Что еще почитать:

На какие экскурсии по главным петербургским выставкам стоит сходить? Авторский тур от фотографа Эрмитажа, арт-бранч и ночные прогулки.

Не только Шагал. 4 работы с новой выставки еврейских художников в KGallery: от свадьбы XIX века до литографии с памятником Ленину.

В «Манеже» открылась выставка о российской фотографии за последние 175 лет. С дореволюционными снимками, советским авангардом и нейросетями.