Петербургский историк Егор Мишин придумал проект по оцифровке воспоминаний рабочих XIX-XX веков. Мужчины и женщины писали их по требованию партии и для вечеров памяти — там рассказывали о забастовках, условиях жизни при царе и после революций, способах выживания в голодное время. Вокруг проекта сложилось сообщество, в котором состоят десятки волонтеров.

Егор рассказал «Бумаге», чем интересны личные документы из партийного архива, как удалось организовать тематический фестиваль и что привлекает в работе с архивами множество не связанных с историей людей.

Егор Мишин

аспирант Факультета истории ЕУСПб, руководитель исторического проекта PETROWORKERS

О появлении просветительского проекта

— Мне еще в школе нравился период Революции, Гражданской войны, Первой мировой, сложные, переломные годы для страны. К моменту поступления в Институт истории СПбГУ стало интересно, как устроена промышленность, как трудились люди. Еще и Петербург — революционная столица, крупнейший промышленный центр России — на таком перекрестии и сформировался мой научный интерес. Сейчас мы с коллегами изучаем культуру рабочего населения, экономическое положение, политику, мораль, обычаи, традиции, то, как была устроена внутризаводская жизнь. Ключевой интерес составляют забастовки, их изучение помогает подсветить остальные аспекты жизни рабочих.

На втором курсе научный и общественный интерес срослись. Захотелось визуализировать тему производственных конфликтов и рассказать о ней неспециалистам. Подвернулся удобный случай — конкурс «Битва истфаков». С бывшим одноклассником разработали лендинг с картой, на ней каждая точка — это предприятие, где происходили конфликты; добавили немного аналитики и хронологию. Наша работа выиграла в своей номинации — это дало нам мотивацию для создания медиапроекта. В 2021 году я собрал ребят со своей кафедры и с других петербургских истфаков. Запустили PETROWORKERS: сначала во «ВКонтакте», потом в телеграме и на ютубе. В 2021 году выиграли грант от Росмолодежи 500 тысяч рублей на съемки и организацию фестиваля. В 2022‑м провели его, собрав почти сто человек, а больше тысячи человек посмотрели трансляцию. Выступали с лекциями и ученые со степенями, и ребята, которые делают свои научпоп проекты.

О команде и финансировании

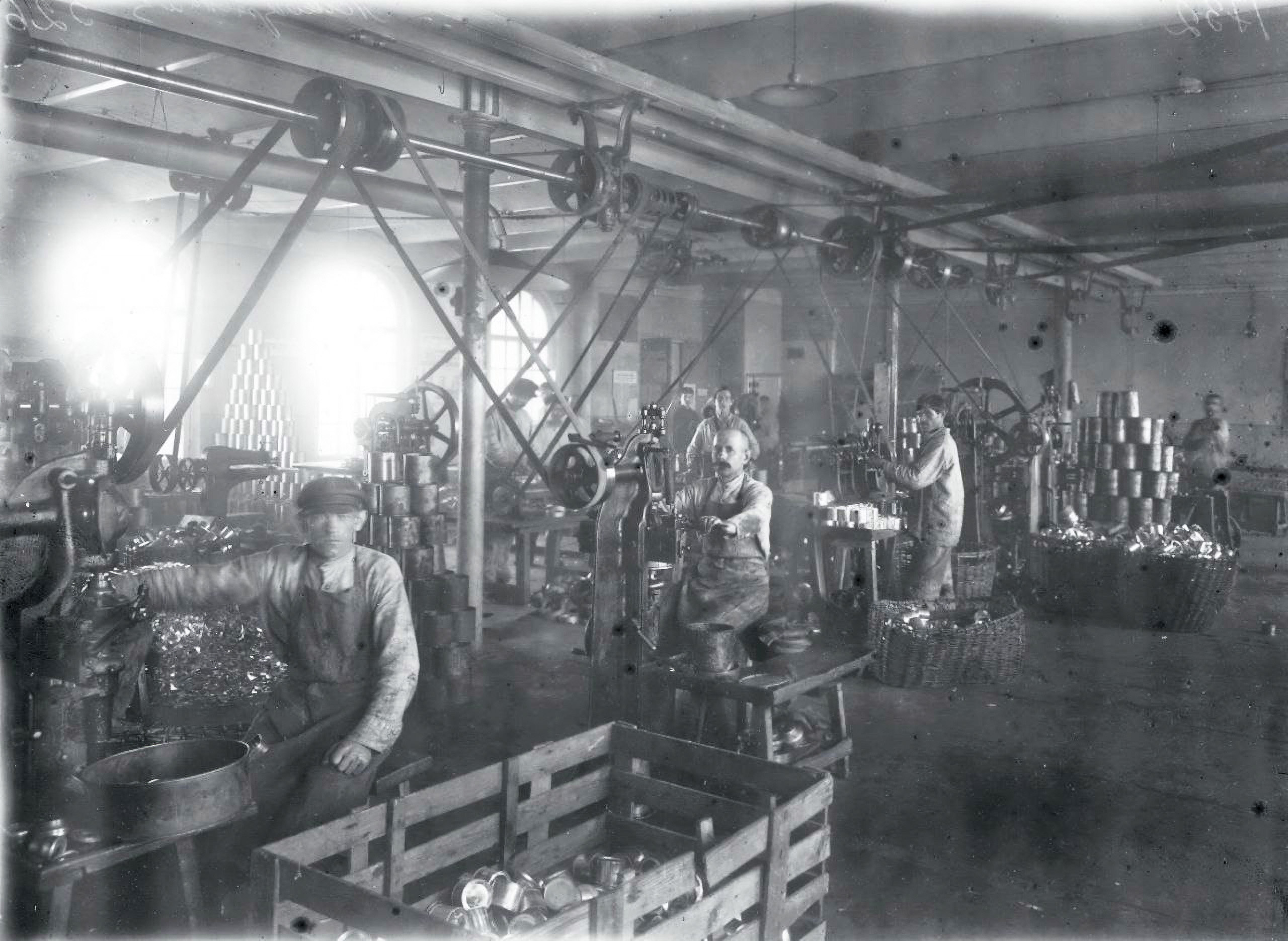

— Почти все члены команды — историки, студенты или уже окончившие вуз, близкие по духу и мировоззрению. Мы рады и тем, кто не связан с этой профессией. Есть авторы статей, те, кто занимается видеоконтентом, дизайнер, команда цифрового архива воспоминаний рабочих. У нас нет зарплат и офиса, как и регулярных донатов. Иногда проводим краудфандинговые сборы под конкретные задачи — например, недавно выкупали исторические фотографии из частных рук.

Об архиве и источниках

— Как исследователи мы работаем в Архиве историко‑политических документов на Шпалерной улице, это бывший Партийный архив. Там, в том числе, хранятся воспоминания рабочих. Писем и дневников от них немного, они почти не писали мемуаров. В 1920–1930‑е годы власти при вступлении в партию просили рабочих написать краткую автобиографию. А старых большевиков, которые вступали в партию до Февральской революции просили писать свои воспоминания о подпольной борьбе, участии в забастовках, партийной работе, Революции, Гражданской войне. Люди собирались на вечера памяти, выступления стенографировались, а материалы собирались Комиссией по истории партии и Октябрьской революции — коротко Истпарт. В большинстве случаев документы оставались лежать в архивах. В этих воспоминаниях есть отпечаток эпохи. Мы думаем, что они могут быть интересны и обычным людям: порой эмоциональны, содержат неочевидные детали, которых нет в учебниках и монографиях.

О запомнившихся эпизодах

— Мне вспоминается два эпизода. Первый — в марте 1919 года в Петрограде были большие забастовки из‑за недостаточного размера хлебного пайка — люди почти голодали. На резиновой мануфактуре «Треугольник» возник конфликт между рабочими и заводским комитетом — бывшими рабочими, уже представлявшими власть. Атмосфера была накаленной, конфликт перерос в драку со стрельбой, в ходе которого избили одну девушку‑коммунистку. Не каждый день такое происходило. Другая история вызывает восторг изобретательностью. Член заводского комитета вспоминал, как нечем было топить предприятие: ни дров, ни угля, ни керосина. Рабочим приходилось обворовывать баржи на Обводном канале. Суда проплывали мимо завода к другим предприятиям, а рабочие палками и подручными средствами подтаскивали их к себе и забирали дрова. Они были готовы на это, чтобы спасти предприятие и не оказаться уволенными.

С воспоминаниями о приватной жизни жизни трудно. Все понимали, что тексты могут быть опубликованы, и не было принято раскрывать слишком личное. Межличностные конфликты отражались чаще, когда речь шла о политических противниках. Про быт найти можно многое: как жили до Революции, сколько работали, как переезжали из деревни в город, как искали квартиру, какая была жилплощадь, какое питание и зарплаты.

О сайте и целях

— Наш конечный пункт — сайт с цифровым архивом. Мы видим его как инструмент для исследователей: по тематическим запросам можно будет находить воспоминания об определенном событии или человеке, смотреть на языковые особенности, штампы, пунктуацию. Такой формат выгодно отличается от традиционной бумажной публикации сборника документов, хотя такую возможность я не отметаю: коллеги из «Прожито» составляют из избранных текстов тематические тома. Сайт пока в разработке. В начале 2026 года, мы рассчитываем, он будет запущен в упрощенном тестовом режиме. Сам этап сбора не имеет конца: наряду с Истпартами были органы, занимавшиеся историей профсоюзов, предприятий, Комсомола, Ленсовета, Гражданской войны Этот массив мы еще не обработали.

О волонтерах и оцифровке

— Для того, чтобы анализировать тексты комплексно, нужно, чтобы они были в машиночитаемом виде. Проект «Прожито» посоветовал привлечь волонтеров. Мы решили, что будем фотографировать или сканировать документы, а волонтеры, по нашим инструкциям, будут их расшифровывать. После объявления на сайте «Люди науки» получили около сотни заявок. Это было что-то невероятное! Сейчас принимаем их на «Добро.рф» и даже не успеваем всех обработать — пишут люди самых разных возрастов, из крупных городов и отдаленных мест. Их что‑то цепляет, и они хотят пробовать еще и еще.

Есть две опции: просто набрать текст, как он есть, или расставить теги, чтобы на сайте было удобно перемещаться по датам, географическим объектам, событиям, именам. Расшифровывать несложно: большинство текстов не рукописи, а машинописные. Мы спорили, стоит ли поручать это людям — ведь есть программы распознавания. Экспериментировали, считали время. Качество документов и наших изображений бывает разным, символы пропечатаны не полностью, чернила выцвели, встречаются приписки и исправления. После автоматического распознавания живому человеку нужно всё проверять и вносить изменения. Затраты времени примерно схожи. Мы пошли консервативным путем — и получили больший социальный эффект. Люди находят в текстах что‑то интересное для себя, приходят на наши мероприятия и лекции и экскурсии. Волонтеры становятся частью комьюнити.

Стать волонтером просто. Нужно подать заявку на «Добро.рф». Мы обрабатываем ее, отправляем приветственное письмо, показываем образец документа. Даем инструкцию, спрашиваем, хочет ли человек расшифровывать тексты или расставлять теги. Затем присылаем документ и ждем выполненную работу. Сроков мы не ставим. Требования минимальные — иметь компьютер и клавиатуру, уметь читать. Главное — желание и время.

О фактах и мифах в образе рабочего класса

— Мы целенаправленно не строим из себя великих развенчателей мифов, хотя спрос на это есть. Факты могут играть как в одну, так и в другую сторону. Например, в пользу тезиса, что при царе рабочие жили лучше, приводят два свидетельства. Это воспоминания председателя Совмина СССР Алексея Косыгина, о том, как его отец работал токарем-опиловщиком на заводе «Лесснер», снимал многокомнатную квартиру и содержал многодетную семью. И воспоминания Никиты Хрущева о работе в Донбассе — он писал, что жил тогда лучше, чем когда стал председателем Московского комитета ВКП(б). Это правдивые факты. Но правда и то, что кто‑то жил в ночлежках, подвалах, на чердаках и еле сводил концы с концами. Большинство — где‑то между.

Мы пытаемся дать максимально многогранную картину и не поддерживаем радикальные позиции вроде «все жили плохо» или «все жили хорошо», «все были за Революцию» или «все были против». Например, были ли антивоенные забастовки в Петербурге в начале Первой мировой? Существует стереотип еще с советских времен, что рабочие выступали против войны как истинные пролетарии. Мы показываем по документам: антивоенного протеста практически не было. Нового мы не сказали — скорее обобщили известное для многих ученых — и получили реакцию в виде споров комментариях. Поддерживали ли рабочие Октябрьскую революцию? Тоже большой вопрос: у разных рабочих были противоположные мнения, эмоции, страхи. Мы хотим видеть не безликие «массы», а сумму отдельных судеб и коллективов. А люди могут делать свои выводы и нести их дальше. Наш проект самим существованием подвергает сомнению заблуждения, но пафосным развенчанием мы не занимаемся. Мы люди скромные и интеллигентные.

Что еще почитать:

- Для чего подростки в 60-е массово вели дневники и о чем они умалчивали? Читайте фрагмент нового сборника от «Прожито».

- Историк Сергей Дедюлин нашел детский дневник отца из блокадного Ленинграда. Читайте рассказ об эвакуации пешком по Ладоге и судьбе семьи бывших дворян.